阳光下的鞋厂工人

①缝制鞋面的车工们。 ②员工宿舍里玩呼拉圈,下班后的运动。

②员工宿舍里玩呼拉圈,下班后的运动。

③戴珍珠耳环的女工。

④在巨大的排气扇下用餐的工人。

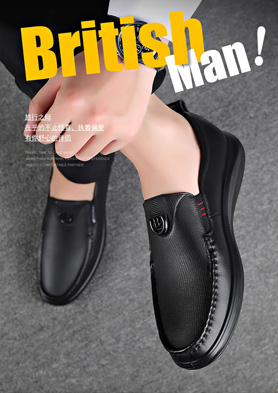

⑤每一双“名牌”鞋的诞生,不知道要经过多少“无名”的鞋业工人的双手。

⑥鞋工们在阳光下排队上班。

6月19日下午,我们来到东莞长安的这家鞋厂,很奇怪,这个已经持续了一个多月的雨季,奇迹般的就在踏进制鞋车间大门的那一刻终结了。

我们应该是慢慢感觉到阳光的到来的,太阳一直都没有直射车间,是相邻建筑的一面巨墙起到了照壁的作用。阳光经过反射,被掺上了一点明黄,一点鹅黄,从车间巨大的窗户均匀地泻洒下来,一如好莱坞大片中花巨资炮制的照明。这样的影调,有一点经典,有一点魅惑。而生产线一个个普通工人即使是最简单的动作与表情,也因此从单调的背景中跳跃出来,有了一点特殊的意味。

这是一个有6000人的大厂,不例外地生产着许多名牌运动鞋。车间空间大而洁净,室外风很大,加上电扇不停运转,没有鞋厂刺鼻的胶水味。我对鞋厂并不陌生。1990年,一位好友因故辍学,学电子技术的他不得已南下自谋生路,在一家台资鞋厂打工。虽说是劳动密集型企业,但工资是一个“正规分配”进机关或事业单位的应届大学毕业生收入的8到10倍。那时候的鞋厂,是率先登陆大陆市场的“三来一补”大军中的主力兵种,用了十多年之后才出现的一个新词语来表述,堪称“先进生产力的代表”。

多年后,中国已发展成为世界第一大鞋靴生产国、出口国和消费国,占据世界市场68%的份额。但近年来,这个行业不断受到油价高企导致的原材料上涨、劳动力成本上升、因低价竞争导致的反倾销调查等的侵扰,特别是人民币持续升值,让鞋企利润空间进一步受到挤压。在有“世界鞋都”之称的东莞,不少竞争力弱小的鞋企不得已出局。海关数据显示,1季度,我国出口鞋的企业数量在去年同期8093家企业的基础上减少了1447家,其中内资企业减少的数量多达1380家。在珠三角,“鞋企”这个昔日的弄潮儿,已经有了一丝“夕阳工业”的味道。

不过在采访中,问及这家企业的管理者张先生对行业前景的看法时,他的态度倒是很平和。他认为,产业升级转移是一个自然现象。同样的情况,多年前在台湾也有所经历。竞争使部分企业倒闭也很正常,对在管理成熟的大企业也全不是坏事,至少现在招工好像变得稍稍容易了……

值得一提的是,这家工厂是珠三角众多鞋企中少数对记者持开放态度的。在拍摄中,热情的张先生一路陪着我们。他与工人很熟稔,不时会在很整洁的厂区发现一点小小的垃圾并亲自扔进垃圾箱……

但愿乐观练达的他能带领工厂走过这段动荡。

- 上一篇:街头文化在鞋面上“开花”

- 下一篇:离职前起贪念 盗窃产品鞋被批捕