长三角经济结构调整催生鞋革企业信贷机会

中国国务院近日通过《进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展指导意见》。这是国务院第一次对国内的区域发展提出规划性要求。会议针对长三角地区部署了十项重点工作:包括加快调整产业结构,努力形成以现代服务业为主的产业结构;全面推进工业结构优化升级,努力建设国际先进制造业基地等。

长三角经济结构向发展现代制造业和服务业转型

一、长三角地区经济增速明显放缓

长三角地区受外部需求减弱、劳动力及原材料成本上升、货币政策从紧等一系列因素影响,经济增速明显放缓。1-5月,江苏省规模以上企业亏损面达16%,同比上升1.3个点,亏损额同比增长56.5%;浙江规模以上企业亏损的有1.07万家,亏损面达19.6%,同时新增企业数和注册资本金3年来首次出现下降,企业关闭数同比却有较大幅度的上升。一季度,上海工业企业主营成本增幅高出主营业务收入增幅1.3个百分点,同时规模以上工业企业利润仅增长6%,同比下降43.7个百分点。而经济增长放缓的因素主要表现在以下几个方面:

第一是劳动力与生产要素成本压力。长三角地区企业长期依靠的低成本生存和发展方式逐渐被打破,进入了“高成本运营时期”。绍兴纺织服装业成本上升30%,化纤行业成本上升40%。同时,新的《劳动合同法》生效,较明显地提高了企业生产经营成本,对于珠三角、长三角的许多出口型企业影响很大,尤其是玩具厂等一些劳动力密集的企业受到明显冲击今年以来。

第二是作为发达国家的聚集地欧美各国的经济放缓与增长无疑对世界性的经济稳定都具有很大的关联效应。而中国经济发展中依靠出口成为中国经济增长主要的动力,欧美经济体衰退的结果导致其消费疲软、投资下降,直接影响到长三角地区的出口产值。而人民币升值加快,以及一系列系列抑制出口政策进一步恶化外贸环境。

第三是资金来源有所紧张,企业财务成本上升。浙江等地虽然民间资金充足,但在紧缩货币政策的压力下,中小企业资金也日益趋紧。今年以来,浙江省制造业财务成本上升了35%,其中利息成本上升43%。

二、经济增长放缓促使长三角经济结构调整

随着从紧货币政策累计效应的显现,再加上原材料高涨和出口市场萎缩,近年来长三角地区许多以高度专业化和价格竞争为利器的产业集群已经进入低谷和调整期,有的产业集群甚至难以为继,典型的如纺织、轻工等行业。尽管长三角地区制造业企业“代工型”为主的生产方式带来了长三角制造业的繁荣,但同时也带来了未来发展的不确定性。

统计数据显示,2006年长三角16个城市的第三产业占GDP比重为41.1%,且生产性服务业严重短缺。而商务成本上升,土地资源紧张无不制约着长三角地区经济的长期健康发展,在如此情况下,转型和产业升级成为长三角地区所必须面对的问题。

2007年长三角地区16城市实现地区生产总值46672亿元。从三次产业情况看,第一产业实现增加值1590.56亿元,第二产业实现增加值25368.87亿元,第三产业实现增加值19712.69亿元。三次产业结构由上年的3.7∶55.0∶41.3调整为3.4∶54.4∶42.2。其中第一产业比重下降了0.3个百分点,第二产业比重下降了0.6个百分点,第三产业比重上升了0.9个百分点。从与全国对比情况来看,长三角地区第一产业比重低于全国8.3个百分点,第二产业比重高于全国5.2个百分点,第三产业比重高于全国3.1个百分点。

世界各国的经济发展史表明:经济发展一方面是国民生产总值、国民收入等经济总量的不断增长;另一方面则是与总量增长相伴随的产业结构不断由低级向高级化演进。据了解,发达国家的第三产业在经济结构中的百分比一般超过75%。

江苏省和浙江省目前都处于工业化高速冲刺阶段,因此,它们的第三产业比重会受到第二产业大幅增长的抑制。其实,2005年长三角城市的第三产业都有较快增长。但即便是上海,目前的第三产业所占比重仍然处于一个比较低的水平。上海市政府已经明确提出,“十一五”期间上海将积极转型,大力发展现代服务业。到2010年服务业增加值将达到7500亿元,在现有的基础上“翻一番”,中心城区现代服务业的比重要达到80%以上。江苏省和浙江省也都明确提出了“十一五”期间各自服务业的发展目标。根据规划,无论是江苏还是浙江,都力争在2010年之前实现高层次“三、二、一”产业结构。

三、国家对长三角经济发展的扶植政策

1、《进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》

《进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》是国务院第一次对国内的区域发展提出规划性要求。此次会议要求,长三角地区要重点抓好十个方面的工作,其中,加快调整产业结构,形成以现代服务业为主的产业结构,提至十项工作的首位。

长三角地区是中国综合实力最强的区域,在社会主义现代化建设全局中具有重要战略地位和带动作用。长三角的发展定位,已由之前的“全球制造业中心”转为以服务业发展体系为主。

2、《长三角规划》即将出台

目前苏浙沪政府部门目前还未拿到《指导意见》的详细文本,但长三角一体化,学界已经讨论了十多年。《指导意见》获国务院常务会议审议通过后,预计《长三角规划》很快就要出台。政府的《指导意见》中的形成以现代服务业为主的产业结构的提法,无疑承建了之前有关专家提出的长三角共建“四个中心”(国际金融中心、贸易中心、航运中心、经济中心)的建议,从而增强长三角地区对全球的辐射能力、扩张能力,在全国的地区发展中形成表率作用。

四、银行信贷机会提示

1、现代制造业加快建设步伐

随着长江三角洲地区工业化进程的加快,逐步建立成世界新的制造业基地的规划和雏形日益形成。“十一五”期间长三角地区将着力提升先进制造业竞争力。依托大产业、大基地、大项目,运用新技术、新工艺、新装备提高先进制造业的技术能级,大力实施品牌战略,形成更多拥有自主知识产权的核心技术和知名品牌。

信息产品制造业强化研发设计,进一步完善产业链,加快发展集成电路、新型元器件、新一代移动通信等重点产业。汽车制造业加强自主开发,培育自主品牌,积极推进新能源汽车开发和生产。装备制造业依托重大工程,重点发展电站成套设备、轨道交通设备等行业。同时,依托中央在沪企业,培育壮大船舶、航天、航空等战略产业。积极推进现代生物医药、新能源、新材料、光电子等新兴产业发展。完善规划,调整结构,集约经营,继续优化发展钢铁、石化等基础工业。

优先发展具有重大带动作用的高技术产业。组织实施重大高技术产业化示范工程,加快第三代移动通信、下一代互联网、数字电视等具有自主知识产权成果的产业化进程,大力发展生物医药、高效低毒低残留农药和医疗器械,积极开发新材料、新能源和先进环保技术。

2、产业集群化发展

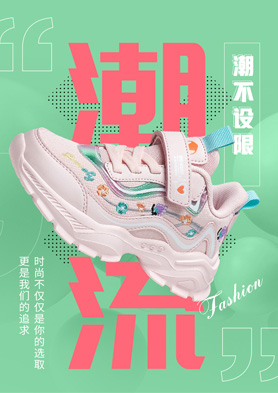

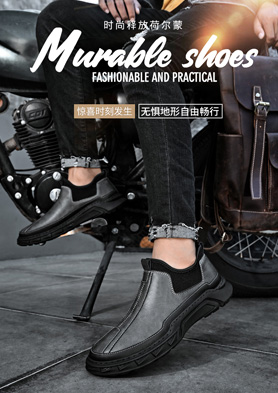

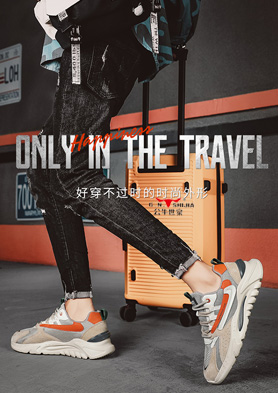

长三角地区将全面实施环杭州湾、温台沿海、金衢丽高速公路沿线三大产业带发展规划。推动国家级、省级开发区和重点园区的整合提升扩容,增强研发、信息、培训、营销等服务功能,构筑全国一流的产业集聚平台。合力打造中高档纺织、品牌服装及皮革、电子信息及电气等10大产业集群,以及20个左右国内重要的制造基地,培育100家销售收入达到50亿元以上、拥有自主知识产权和自有品牌的大企业大集团,培育1万家专业特色强的成长型中小企业。

3、现代服务业将快速发展

长三角地区进一步明确了以现代服务业振兴全市经济的战略。以信息化为基础,以金融业、现代物流业为重点,以建设现代服务业集聚区为突破口,抓住培育龙头企业和集聚专门人才两个关键,提升现代服务业的层次、规模和能级。

长三角地区将积极配合国家金融宏观调控部门和监管部门,加快形成金融产品创新中心、金融市场交易中心和国内外金融机构集聚中心。继续发挥货币、证券、期货、黄金等全国性金融市场的作用,促进金融衍生品、保险再保险、离岸金融、企业债券等市场和业务发展。积极引进国内外金融机构,发展新兴金融机构,优化整合地方金融资源。完善金融风险防范和处置机制,优化金融发展环境。

依托国际航运中心建设,促进国际中转物流发展,加快临港、外高桥、浦东空港、西北综合物流园区等重要物流基地建设,完善城市物流配送体系,积极培育第三方物流,大力发展现代物流业。

此外还将加强都市旅游、会展资源开发,加快推进旅游业、会展业发展。积极发展会计、审计、法律、咨询、评估、设计等专业服务业。

- 上一篇:2008年皮毛行业未来趋势发展预测

- 下一篇:以高质量党建引领皮革行业高质量发展