从中国出口增长看“中国制造”

看起来是互相矛盾的现象,一方面是全球范围内提出对中国出口产品质量尤其是食品质量的质疑,另一方面,中国出口的产品数量却有增无减。商务部副部长于广洲18日表示,按照目前增速,今年中国的贸易顺差很可能世界第一,出口总量很可能超过美国,成为仅次于德国的世界第二大出口国。

这一矛盾现象源于一些国家对中国产品既迎又拒的矛盾心态。

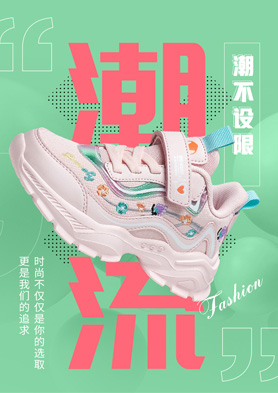

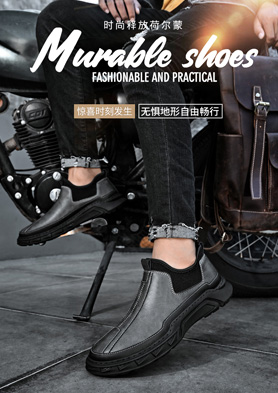

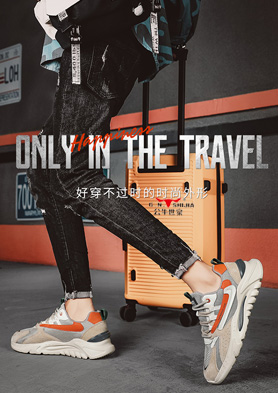

毫无疑问,“中国制造”仍然具有广阔的市场,中国的价廉、物也较美的产品,成为世界各地中低收入阶层的主要消费品。中国玩具占世界市场份额的80%;中国鞋在世界鞋业之版图中占据了60%以上的份额,在全球制鞋业130亿双鞋的产量中,中国生产了100亿双,出口近70亿双,全球60亿人口平均每人拥有一双中国鞋。不仅在日用消费品领域,在其他领域中国产品的竞争力也在迅速提高, 2006年,我国机电产品进出口位居世界第三,出口和进口在世界的位次均比上年前移了一位。 统计显示,2006年我国机电产品进出口增长25.7%,高于全国外贸1.8个百分点,占全国外贸的比重达55.5%;机电产品进出口净增2000.4亿美元,占全国外贸增量的59%。即便目前遭到“围攻”的中国食品,今年上半年出口量仍然增长了22.2%。另据相关统计数据,2006年,中国对欧盟食品出口额仍然达到了33亿美元,同比增长31.3%。

“中国制造”惠及发达国家尤其是美国,在美元大幅贬值的情况下仍然能够在通胀维持在2%的目标线以内,中国产品消除了美国通胀;其次,中国制造大量出口的现实表明,这些国家的中低收入人群对中国产品有着强劲的消费需求。正因为如此,以往美国政府或者国会议员提出限制中国产品的议案时,往往有经济学家在媒体上撰文,警告“限制中国产品损害本国穷人利益”。因此在发达国家内部也非铁板一块,理智者既看到了问题,也看到利益。

那么,中国制造为何遭遇周期性围剿呢?从鞋子、纺织品、打火机到玩具、食品,从以往的配额限制,到如今更多地利用技术壁垒,中国产品像过筛子似的被进口国监管当局过了一遍。最近的例子是,美国建议在下月召开的亚太经济合作组织会议期间,讨论食品及产品安全问题,矛头直指中国。

原因不难理解。首先,大量进口中国产品,虽然是美国主导的全球化政策的必然衍生物,但也引起了当地制造业工人的不满,中国制造业的低成本、高效率让这些国家的制造企业难望项背。因此,国内政治博弈,中国制造成为筹码。对中国产品的指责与美国的大选周期密切相关。

其次,目前的全球经济平衡是一种脆弱的平衡,中国等高顺差国家通过购买美国国债以及其他投资品、开放金融市场等方式回流到美国,资本流维系了各国的收支平衡。但这一平衡容易被打破,比如近日美国发生次级债导致资本市场信心下挫,此时对于中国产品的指责其实反映的是美国国内对于金融风险的焦灼心态,少数中国出口产品所发生的问题正好给对方提供了攻击武器。