来料加工:迎来发展的春天

春天,是播种希望的季节。石城大地上,充满了勃勃生机。缙云人民辛勤耕耘在希望的田野上。我县来料加工也迎来了自己的春天:我县已是连续三年被评为市来料加工一等奖,去年来料加工更是取得了显著成绩,全县累计实现加工费收入6990万元,平均每个从业人员获加工费2473元。加工项目涉及彩灯、布艺、汽车座垫、珠绣、饰品、鞋帮鞋花等数十个大类上千个品种,培养了一批专业经纪人和骨干加工户,拥有专业经纪人234名,加工队伍达28260人,形成多层次、立体型的发展模式,使来料加工成为我县农民增收法宝、广大群众参与的二次创业的有效载体,构筑和谐社会的助推器。

基地示范 经纪人牵头

我县来料加工业不断做大做强

不占地,不建房,家家户户加工忙。这是来料加工的真实写照。我县利用义乌“世界超市”辐射功能,明确提出“甘当周边市场配角,做大做强来料加工业务”。通过几年的发展,我县的来料加工业呈现了良好的发展态势:来料加工逐渐从分散加工向集中加工发展转变,从粗加工向细加工转变,从经纪型向生产型转变。来料加工取得如此的成绩,基地的示范和经纪人的带动作用功不可没。

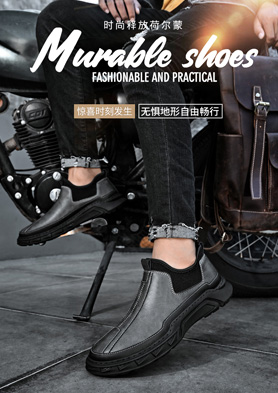

目前,我县已有市级特色基地3个,县级来料加工示范基地10个。形成了舒洪、双溪、大源围巾工艺手袋,东方竹制品,胡源鞋帮鞋花,壶镇汽车座垫、圣诞礼品,东渡饰品等块状加工特色基地。

2005年,曾任温州市赛王鞋业有限公司副总经理的潜卫东,利用自己在外地从事皮鞋制作20多年的优势,拿回大批皮鞋制作定单,筹措资金20万元,回乡创办了来料加工基地。去年,该基地给农户发放135万元的加工费。为给更多的农民创造赚钱的机会,该基地共投入资金70多万元,用于扩大规模。2007年,解决了该乡近300名妇女的就业问题。收到了良好的经济效益和社会效益。

在来料加工中,来料加工经纪人牵起市场和农户的手,引领着农户走上致富路。目前,我县有专业经纪人234名,其中,省级优秀来料加工经纪人11名,市级优秀来料加工经纪人4名。

新建镇的章春慧是一名省级优秀来料加工经纪人。七八年前,她还只是一位普通的打工者,通过多年的发展,现在她联系着新建一带七八个加工点,每年发放的加工费可达100多万元。加工队伍上千人。现在的她拥有了一套公寓楼,到各个加工点发货,都是开着自己的小面包车。不仅致富了自己还带动了村民共同致富。

来料加工红火百姓生活

来料加工是劳动密集型产业,技术要求不高,就业门槛低,风险小,几年来,来料加工成为低收入家庭致富新门路,留守妇女就业新岗位,青年创业新途径。它给加工户的生活带来了翻天覆地的变化。

对于低收入家庭来说,来料加工无疑是一项快捷方便的致富项目。

溶江乡的钭设庄本人身体不好,妻子王仙凤几年前在厂里做工时切断了左手的手指头,加上两个孩子上学读书,生活十分贫困。在经纪人的带动下,他们全家人都参加了来料加工,一年加工费收入达一万元以上。钭设庄高兴地说:“两个孩子上学读书的学费都是依靠来料加工获得的,它现在是我们全家唯一的经济来源。”丁锦芦是一位残疾人,六年前在打山洞过程中由于一次意外事故造成残疾,手脚不灵便。不能参加重体力活,家庭重担落到了妻子一人的身上。因为没有经济收入,丁锦芦一家生活越过越贫困。他觉得自己还年轻,却要依靠老婆生活,感觉生活失去了意义,丁锦芦沮丧极了。在来料加工经纪人麻远飞的开导下,三年前他开始从事来料加工,每年可得来料加工费七八千元。丁锦芦说,以前总是为生计发愁,如今又找到了生活的希望,精神也振作了。

双溪口乡姓潘村的低收入农户潘小青,丈夫患先天性心脏病,基本无劳动能力,家里还有一个读初中的儿子和一个70多岁的老人要负担。平时除了田间劳作,根本没有时间外出赚钱,一家人的生活收入成为难题。来料加工解决了她的后顾之忧。白天忙于田间劳作,晚上做来料加工。

来料加工更让留守妇女实现了在家门口就业,解决了家庭增收和照顾家庭之间的矛盾。

应芬芳原先是一位下岗女工,她说,是来料加工使她重新走上了“工作岗位”。刚下岗时,应芬芳到上海做过豆腐,在官店村做过米糕,生意也还不错。可惜的是,无法照顾读书的儿子。在朋友的带动下,她做起了来料加工。应芬芳说,来料加工使她找到了两全其美的办法。现在,不仅自己致富,还带动了许多像她一样的留守妇女。

在我县的学校周围,就有这样一群妇女,为了照顾子女的日常起居,她们在学校附近租下房子。子女上学了,她们就在家从事来料加工。今年46岁的陈国仙在水南租了房子照顾在二中读初三的儿子。陈国仙说,一年的开支不下万元,但家里并不是很宽裕。又要照顾儿子,陈国仙根本没有时间到厂里工作。通过介绍,她开始从事来料加工。儿子上课后,空闲在家,陈国仙就坐下来串珠、钩袋。一年下来,基本的生活费可以解决掉了。

应芬芳、陈国仙只是众多留守妇女中的两个,我县有上千名留守妇女从事料加工从而实现了家门口就业。

下得了山,脱得了贫是下山脱贫者的最终目的,来料加工使他们的梦想变为现实。

胡映丹原先是胡源乡高鸟畔村,生活极其不便。五六年前她家搬到胡村,修建了新楼房。现在小孩子在盘溪中学读初一。因为家里没有其他的生活来源,胡映丹想到了来料加工,为家里挣些外快,解决家里的日常生活费用。一年下来,收入有七八千元,基本上解决了生活所需。使她安心地在新家过起了生活。

来料加工助推社会和谐

在以往的农村,村民们打麻将,打扑克比比皆是。但现在的农村,到处可见这样的场景:村民们或独自在家,或三五成群聚在一起做手工编织、串珠钩袋……大家在“家庭工厂”里干得热火朝天。农村各地到处洋溢着这样一副其乐融融的和谐新农村景象。村民们都说,来料加工使邻里关系更加融洽。来料加工成为了社会和谐的助推器。

白竹乡潜陈村是来料加工发展较早的一个村。该村的来料加工开始于2002年,在当时的农村,每过了农忙时节,村民们闲来无事,又缺少文娱活动,大多数村民喜欢聚在一起聊天、打牌。当时该村已有几个妇女帮助别村的人缝制手套、头花等简单的手工活,一天下来有七八元或十来元的收入。在偏远农村,劳动妇女在家一个月都干不了这个数。这在闲置的农村妇女人群中引起不小的震动。农闲时,劳动妇女纷纷效仿。参加来料加工的人数越来越多。上级部门适时地组织村干部,经纪人到义乌、东阳等地参加学习、组织货源。同时为提高加工者的技术水平,该村还多次分批组织妇女进行各类加工品种技术培训和技能比武,不断增强他们从事来料加工岗位的适应能力,提高他们的实际操作技能,提高加工者的素质。

目前该村已发展到年加工费发放130多万元,全村人均加工费收入达2000多元。六个优秀经纪人,加工品种拓展到休闲裤、休闲内衣、头花、水晶球、休闲衣柜等多个品种。全年来料加工527.7万件。年加工总产值1098.5万元。

潜陈村总共人口有618人,常年从事来料加工就有380人。村民们说,时间就是金钱。现在大家都忙着赚钱,舍不得休息,更不用说将时间用来打麻将,打扑克了。在该村,来料加工的气氛浓厚。形成家家户户忙加工,你追我赶比业绩的好氛围。

潜陈村只是我县众多来料加工村的一个缩影,通过来料加工,留守在家的村民们都找到了事做,村里的鸡毛蒜皮的矛盾纠纷少了,讨论、交流经验的场景多了。来料加工确确实实成为了社会和谐的助推器。

合力扶助:推动来料加工发展驶上快车道

近年来,我县来料加工呈现了良好的发展态势。县委、县政府审时度势,多措并举,合力扶持,出台了扶持来料加工业发展政策,为来料加工发展营造了前所未有的政策环境。县妇联作为来料加工的牵头部门,坚持整合资源、借力发展的工作理念,主动协调有关部门,争取有关部门对发展来料加工业给予最大限度的支持与帮助。县财政局、县农信、县人劳社保局、交通、工商等部门在经费、信贷、培训、营运、管理上给予扶持。县经贸局积极帮助提供市场信息,并在“义博会”上安排来料加工展位……

在抓合力扶持来料加工业发展的同时,县妇联还加大经纪人和加工队伍的培训和培育力度。着力提高两支队伍诚信、时效、质量意识,增强安全加工、规避风险能力。努力引导来料加工经纪人“瞄准三大货源地”,拓宽货源渠道。一是继续巩固和扩大义乌市场占有率。二是利用金温台等周边地区劳动密集企业存在用地难招工难情况,在温州设立了缙云县来料加工联络处,积极寻找合作企业,在缙云办好他们的“车间”。三是向浙江360个上亿元的产业集群区寻找商机。

去年,县妇联组织举办了经纪人培训班3期,179人次,举办各级各类培训班386期,达24742人次,其中县妇联会同人劳社保局、农业局在欠发达乡镇、来料加工薄弱村举办培训班45期,培训人数2460人次。88名妇女通过考试,取得了由人劳社保局颁发的鞋帽缝制工、皮鞋制帮工“国家职业资格证书”。

政府部门及社会各界积极为来料加工业出谋划策、提供服务,有力推动着来料加工走上发展“快车道”。

- 上一篇:仿冒多,世界名牌皮鞋合肥“不太好买”

- 下一篇:离职前起贪念 盗窃产品鞋被批捕