闽派鞋服慎行摘果子举措 面临品牌重塑

【中国鞋网-行业新闻】经过几十年的高速发展,中国在成为名副其实的世界工厂的同时,也被迫长期处于全球产业链低端,呈现高能耗、低工资、高污染、低利润的整体形态,而拥有20%强势品牌的西方发达国家则控制着80%的市场,拿走大部分利润。

福建最早的民营产业大都靠“三来一补”起家,而资金投入少,又容易进入的就是服装鞋帽产业。这些产业在形成产业集聚以后,随着外部环境的变化,低端竞争已经不可持续。当地的鞋服外贸企业要实现根本转型,关键在于做强做大自己的品牌,加快推进品牌国际化进程,以品牌优势替代低成本优势来开拓国际市场。

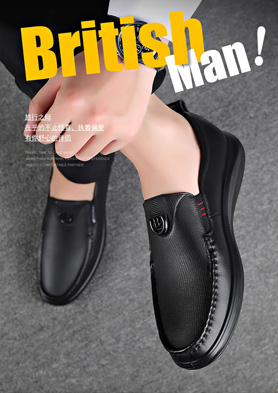

李闽榕介绍,目前在晋江和石狮等地,一些服装鞋帽生产企业已经开始通过设计创新、材料创新尝试向高端品牌转型。比如一双高技术含量、最新材料制作的运动鞋,你很难说它是传统产品还是高科技产品了。

但更多的鞋服企业在品牌建设过程中,似乎更加迷信宣传营销的手段,而忽视创新。这种短视和急进导致了众多品牌其兴也勃,其亡也忽。对此,李闽榕认为,很多鞋服企业的确经历了一个靠砸广告进行的品牌原始发展阶段。但需要提醒的是,营销除了广告,还包括售后服务网络、销售渠道的建立,投入巨大。企业重视营销,营销开支巨大无可厚非,但不能将营销仅仅理解为打广告。国外很多企业在中国打不开市场,就是因为要重建营销网络,而中国许多鞋服企业走不出去也是因为没有营销网络。

在2008年金融危机之后,一些企业抓住发达国家拥有国际品牌的某些企业面临破产倒闭的有利机遇,积极开展国际并购,反客为主,变代工为国际品牌拥有者,利用被收购企业在品牌上的既有优势,快速进入目标市场,达到事半功倍的效果。李闽榕将这种方式概括为“上树摘果子”。他提醒这些到国外“摘果子”的企业,由于可供选择的收购对象大多为二三线品牌,其本身营销网络也是不完整的,收购以后扩大重建服务营销网络,保证本地生产都需要极为高昂的成本。所以,“摘果子”之前一定要做充分的考察,慎重决策。

而由于中国企业的品牌国际化相较欧美企业起步太晚,所以我们应当借鉴日韩在打造自己的国际品牌时的经验,加大政府的扶持力度。

其实,福建作为中国最早的对外开放地区之一,最初是因“台”而开,但最近这些年来,即使是在对台湾产业转移的承接上,福建也落后于江浙广东等地区,自身也面临品牌重塑。海西经济区国家战略框定了福建未来品牌塑造的重要方向。但台海地区的复杂敏感性却是福建不能回避的问题。

对此,李闽榕认为,台海和平大势不可逆转,两岸经济文化联系日益紧密,所谓敏感性早已淡化。福建大力推进海西经济区建设,其中重要的内容就是建立平潭综合实验区,探索“五个共同”两岸合作新模式,其中包括共同管理,这就涉及到政治层面的社会管理、行政管理等方面,福建都在全力推进、大胆试验,现在需要台湾方面的呼应。

- 上一篇:福建出口鞋将贴上低碳环保标签

- 下一篇:蔡崇信豪赌估值30亿欧元的脏脏鞋