一位“光影诗人”的抒情叙事

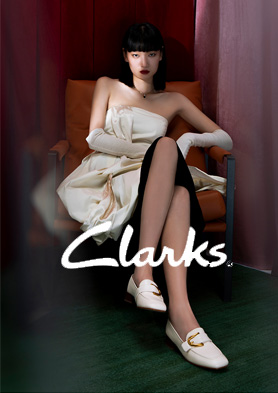

【-鞋情话意】台北市中山北路二段。

结束访谈,侯孝贤与记者道别,转身走进紧邻的寻常巷弄。

昏黄街灯下,侯孝贤不疾不徐地走远,背影消失在巷子尽头的转角处。在附近的“捷运”站,这位台湾电影的代表人物将汇入下班搭乘地铁的芸芸人潮中。

“我对人太感兴趣了,不管是怎样的人。”侯孝贤在拥挤的车厢里会如何观察周遭?这般日常“风景”哪天将如何被他以影像呈现?没人能猜到答案,但可以相信,他会坚守诚恳。

城隍庙口的“童年往事”:一个电影导演的诞生

两次见到侯孝贤,他都穿着一双白色布鞋,是许多人记忆中的那种“小白鞋”。

他的电影不少与记忆有关,比如带着自传色彩的代表作《童年往事》。“其实我很早就想,我凭什么能够做电影?这恐怕得从我小时候在城隍庙口的生活说起。”

1947年,侯孝贤的父亲从广东梅县来到台湾,在台中市政府任职。数月之后,将家人也接了过来,当时的侯孝贤不到半岁。一家人先后在花莲、台北生活过一段时间,侯孝贤6岁那年搬到高雄凤山长住下来,住的地方离城隍庙很近。

“那时候,每年台湾南部县市的戏曲比赛都在凤山的城隍庙举办,有时一演一两个月,有布袋戏、皮影戏,还有歌仔戏。”童年“阿孝”喜欢到热闹的庙口看戏,传统戏曲就这样成为最早种在这位电影导演心中的艺术“因子”。多年后,侯孝贤在多部作品中邀请台湾布袋戏大师李天禄出演,讲述李天禄真实故事的《戏梦人生》更成为其重要作品。

当年,凤山有4家戏院,城隍庙附近就有1家,“阿孝”经常去看布袋戏。“每场戏结束前10分钟,会让小孩免费进去看,我们叫‘捡戏尾巴’。”后来戏院开始放电影了,他会央求买了票的成年人带着进去,又或是跟着“混进去”,还爬过墙、做过假票。

“还有我很小就喜欢看武侠小说,差不多十二三岁,我和哥哥常常跑去路边的书摊,几乎把这类书读遍了。”对阅读上了瘾的少年“阿孝”继而开始接触更为严肃的文艺类书籍,包括翻译的外国小说和线装古本小说。

“文学对我的影响,应该是最大的。”这当中,还透着父亲的影响。在侯孝贤眼中,父亲是个“严肃的文人”,“那时候,父亲身体不太好。在我记忆中,他总是坐在书桌前,不是在写东西就是看书。不知道为什么,那个影像在我心里一直都很强烈。”

“家庭的影响,加上戏曲、电影、小说的熏陶,统统加起来,我身上一种难以说明的本质其实就形成了。”如今65岁的侯孝贤说,成长于中国庶民社会的传统土壤中,他生成了自身的性格特质。儿时的“阿孝”尚难有清晰的体认,直到走上电影之旅,潜行于他生命内核的“本质”慢慢变为一种文化意义上的自觉。

闯入电影的“凤山来的人”:一种生命视角的养成

1960年的一个夏日午后,南台湾的天气燥热得让一切都显得慵懒。少年“阿孝”坐在一株芒果树上,享用完那诱人的甜蜜,竟突然看到了一个独特的世界:整条街道异常安静,能听见脚踏车轮转发出的声响,有人走过而旋即消失……

“那时候,我很明显地感觉到时间和空间,然后就是一种寂寞的心情。很奇怪,这个印象非常深刻。我想,后来能够拍电影,可能有很大的关联吧。”这株凤山乡下的芒果树,让侯孝贤找到了属于自己的视角。多年后,在影片《冬冬的假期》里,我们便见到了大树上一个孩子俯瞰扫视的世界。

有评论说:侯孝贤的电影“为台湾新电影树立起一种独特的写实性和生活化叙事映像”。对所谓“写实”,侯孝贤说起来却简单甚至浅显:“很多人看了电影以后会想学拍电影,他的情感是从电影里出来的,但其实最大的力量应该来自生活。”

这是一种态度,既是对电影的态度,本质上是他对生活的态度。

20岁出头时,侯孝贤离开高雄北上服役。“当兵的日子,是我冷静思考的时候,常常想自己以后能够做什么?假日里,我都会去看电影,于是就想做这一行好了。”他说。

退伍后,侯孝贤参加了当年联考,并如愿考上台湾艺术专科学校(后来的台湾艺术大学)影剧科。念完大一,侯孝贤退学了,因为“感觉大学生活应该是躺在操场上晒太阳”。

离开校园,侯孝贤并没有一下就展开“电影梦”。他的第一份工作是推销员,卖了8个月的电子计算器。

走出凤山老家的少年“阿孝”,就这样走进了大台北,跨入了成人社会。这让人想到他的《风柜来的人》,片中几个澎湖乡下长大的年轻人来到大城市高雄,故事里透着侯孝贤对那个时代的体味与理解。

正是以这部作品,侯孝贤跳脱了拍摄都市喜剧的拘囿,开始其“作者电影”的创作。他接连拍摄了《冬冬的假期》《童年往事》《恋恋风尘》等多部具有传记色彩和类似艺术风格的作品。

“当时突然对自己的成长经验非常有兴趣,其实是要把自己到底是怎么一回事整理清楚。”他说,“我感觉,自己是在这个时候才真正开始电影创作的。”

“戏梦人生”的文化乡愁:一个光影诗人的哲学

上世纪80年代初、中期,侯孝贤等一批青年导演开始崭露头角,“台湾新电影”的风潮悄然而至。

“那个时候,我和一些从海外学电影回来的新导演都很要好。有一阵子,我们每天都泡在杨德昌家里讨论电影。”他回忆说,“海归”导演们谈了很多观念,但他发现自己没办法消化。“我有点糊涂了,后来就想算了,不管了,我拍我自己的。”

开始走自己的路,侯孝贤根据自己的经验写了《风柜来的人》的剧本,可他不知道要怎么拍。有一天,台湾女作家朱天文建议侯孝贤读一读沈从文的自传,这竟为他找到了解决形式与内容关系的钥匙。

“沈从文的作品生动感人,尤其是他对家乡、对生死的描述,一下子打开了我看待外部世界的视界。我突然发现看待世界的角度、视野还有这么多、这么广。”于是,在侯孝贤的作品中,远距摄影是最鲜明的形式风格之一。

“那时每天在现场,我会一直跟摄影师说:‘远一点,远一点,退后一点’。”他说,“现在也还在思考距离的问题,这很像孔子说的‘述而不作’。因为人虽然都是主观的,但我尽量想办法拍到一个人生命的面貌。”

通过这个阶段的创作,侯孝贤由经验走向自觉。“我开始思考自己拍电影的叙事观点,觉得那非常像中国传统对人、对事的态度,就是‘俨若思’,就是‘仁’,这种态度就是我电影的态度。”他说。

1989年,《悲情城市》让侯孝贤获得威尼斯影展金狮奖,他也跨入了另一个阶段——以20世纪的台湾为背景创作“历史三部曲”。

《悲情城市》的背景是1945年日本军国主义战败,台湾回归祖国,宝岛民众欢欣鼓舞,但很快就对独裁腐败的国民党政府感到失望。终于,1947年爆发了“二·二八”事件,那场血腥镇压在台湾历史上留下了深深的伤痕。

1987年台湾“解严”,次年蒋经国过世。“那时,‘二·二八’的题材还是没什么人敢碰,可我不管了。事后,我也懒得理会各方面的评论。”侯孝贤说,当时国民党肯定是反感的,“独”派也不满意,他们不能接受片子“最后怎么又跑到‘祖国’去了。”

之后,侯孝贤继续将镜头对准宏阔历史下的集体记忆,接连拍摄了《戏梦人生》和《好男好女》。

法国知名影评家尚-米榭·弗若东(Jean-Michel Frodon)曾如是评论“历史三部曲”之于侯孝贤的意义:“由一位个人层次的大事记作家,侯孝贤演变为了历史学家。”

除了内容,这一阶段的侯孝贤在形式运用上更加纯熟,形成了属于自己的电影语言,并同样表现出他在文化上的追求与认同。

“侯孝贤的电影保存了一种典型的中国风格,”著名汉学家雅克·班巴诺认为:“侯孝贤深浸于中国艺术之中,也不怕把这一套加诸我们(西方)之上。这位电影创作者的成功,来自他和坚实的中国文化的关系,这文化基本上来自民间,目前仍具生气。他既是现代的,又能保持中国性格。”

问及“风格”,侯孝贤说:“那个东西不需要坚持,它自然存在。什么样的人拍什么样的电影,逃不掉的,拗都扭不过来的。”

“我的东西介于文字的第一世界与世俗的第二世界之间,我的对白是生活的,但我在世俗环境里又选择了部分的节制与隐藏。”他说,“我不像西方那种直接的客观的叙事,或者说用第三人称的叙事。我也用俯视的眼光,但我喜欢用第一人称叙事,虽然这是种限制。”

“简单说,我还是喜欢传统的,就是你讲的那种带着‘抒情’意味的叙事,有一点‘言志’的。”侯孝贤说。

没有“假期”的电影时光:一个艺术行者的担当

上世纪80年代末,两岸往来渐趋“解冻”。作为台湾新电影的代表,侯孝贤参与到两岸电影界的互动交流中。早在1991年,他担任了张艺谋《大红灯笼高高挂》的监制。

在两岸电影交流中,侯孝贤扮演着“推手”的角色。2011年台湾金马奖上,他的学生以大陆画家刘小东为对象拍摄的《金城小子》获得最佳纪录片。侯孝贤担任该片监制,提供指导,连用何种摄影机都是他的建议。

谈到两岸电影的未来,侯孝贤更多关注的是如何有可持续的发展和提升。他认为,两岸应当在主流院线之外,建立一个不同的放映系统。基于商业票房的考虑,一些地域性突出的影片在主流渠道往往“难见天日”,若能给这些小成本影片提供一个平台,这类创作的实验性、创新性就能持续影响到主流,有利于商业电影和严肃电影的“双赢”。

侯孝贤说,中国如此之大,各地都很有特色,都值得用影像来表现。以“流行性”为要的商业片固然重要,但“在地性”的创作必须有人去做,这对提升中国电影的美学高度具有特殊意义,还能影响主流电影,让中国的商业片“变得独一无二”。

“有了特色,有了底蕴,才能拍出中国的东西,也才有能力对抗外来的东西。”他说,“我感觉是有机会的,我也很有兴趣来推动。”

让侯孝贤十分挂心的还有年轻一代的教育问题。他认为“人文素养非常重要”,必须有所作为地去消除教育功利化造成的弊端。

侯孝贤说,应该从小学开始,让孩子们更好地接触文化艺术,特别是传统。“比如布袋戏,不是现在这种,要演传统的给孩子看,那种人物出场会有定场诗的,戏台是一体雕刻、悬挂式的。”

他说,以电影创作来讲,“没有传统的底蕴,你就看不到高度,你就拍不像,没那个意思”。“无论你将来做什么,有了好的人文素养,你的角度就不一样。这对我们整个中华民族来说,其实非常非常重要!”

对年轻一代的电影人,侯孝贤的建议是:“你有热情,准备做影像工作者,只有不停地做。”

在侯孝贤看来,昂贵的大机器、复杂的灯光、导演在现场大呼小叫,都是“毫无用处的”。“不要总是喜欢大动干戈,用最简单的器材就可以做得很好。别想太多,你只要看清楚眼前的真实,然后去捕捉它。我们面对的就是现实的景物、人,盯着然后抓到,才知道什么是真实,拍出来才知道什么是写实。有了这个底蕴,你才能变得越来越灵活,写实力才会越来越强,才能够再造真实。”他说。

记者问侯孝贤在电影之外还有什么愿望?他的回答简白有力:“还是电影!我们拍电影的,不是不能退休,是不可能退休。我剩下的时间,就是一直做下去吧。”

“我很想去大陆,假使能每个省(区市)都拍一个片子,呵呵呵……”侯孝贤笑着解释,“带学生去拍,简单的那种,不是什么大制作。”最后,问到是否想过以两岸交流的新时代为题材拍摄电影,这位孜孜不倦的艺术行者说:“其实有,一直有!”

- CURRY 12 "WHAT THE BAY" 鸳鸯配色发布,致敬湾区传奇与全明星荣耀

- 耐克全新品牌宣传片《不争辩,只争胜》,致敬女性运动员和运动的力量

- 奥康情人节礼物已送达!

- On 昂跑推出 Cloudsurfer 家族革新之作 Cloudsurfer 2 训练型跑鞋

- 高蒂女鞋GAODI情人节特辑 | 以鞋为礼,步步生爱

- 诺贝达女鞋ROBERTA DI CAMERINO来点水钻高端局

- 公羊

- 迪欧摩尼

- 法洛蕾

- 斯米尔

- Charles&Keith

- 骆驼服饰

- 啄木鸟包包

- 康莉

- 金狐狸包包

- 老鞋匠

- 唯聚时代

- 德尼尔森

- 莱斯佩斯

- 花椒星球

- 红蜻蜓童鞋

- 意尔康

- 途漾潮鞋

- 康奈

- 四季熊童鞋

- 沙驰