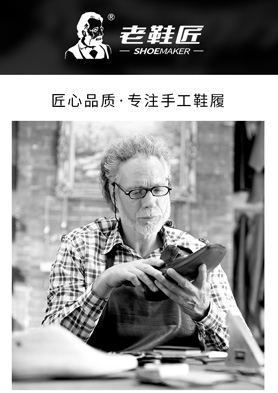

杭州最牛鞋匠讲述21年“鞋味人生”

新闻独白:“叮叮当当”修了21年鞋,67岁的钱师傅我也算是见证了21年的“鞋味人生“。这么多年,我摸过的鞋不下两万多双。一双双或裂了口或脱了胶的鞋送到他手里,乒乒乓乓摆弄一番,递出来的,完好如初。像皮影戏,鞋的流行变得飞快——从布鞋到皮鞋再到布鞋,每年都跟着流行跑;来修鞋的人面孔时时更新——从老人到中年,到现在小年轻也加入“修鞋大军”。啥都在变,就我老钱的手没变,依旧是那套修鞋的老“魔术”。有人说,时代在变,改革开放30年,我的修鞋史正好和后面20年重合,你用不同的视角看这个时代飞速运转的轮子就有不同的感受。这就是我,一个修鞋匠眼中见证的时代变迁。

修鞋面孔,变得太快

钱师傅是什么人,就是那个在采荷芙蓉社区摆了六年免费修鞋摊,为大伙免费修了不下两万双鞋的老黄牛。

当然,老钱原先在单位就修鞋,早在1988年起就给大伙免费修鞋了,不过,动静没现在闹得大。前前后后加起来,两万多双肯定有的。

这21年下来,他眼中的“鞋味人生“变化可大了。

80年代,来找他修的人可不多,最多只有现在的一成。这么少?

“老兄啊,那时候一家也就一两双皮鞋,很金贵的,如果坏了都要来修的,最多的,同一双鞋在我这修过三次。“

“现在可不一样喽,你看,每天我这里都一堆。”,“你看,我在社区门口摆摊,有时候,扫地的大妈经常能在垃圾堆里翻出人家扔掉的鞋子,我看都是能穿的,无非老土了些。现在的年轻人啊。不过,去年起扔鞋的已经少了,不知道是不是金融危机的缘故。”

“来修的都是些什么人?”

“原来男女老少都有,80年代早期一般一个人只有一两双皮鞋,坏了都要来修的,后来变成只有大伯大妈来修了,年轻人的老土鞋子都宁愿压厢底扔掉也不来修了,现在,又回去了,小青年又回来了!

你看,刚刚来过两个姑娘儿,要修这种英文名字那么多的鞋子,长帮改短帮,我说,我是老土,这么高档时髦货我改不了,要不,你们去武林路试试吧。

“修的东西?我也搞不灵清,反正也变来变去,现在又变回去了。”

“你看看,你以为现在年轻人就修皮鞋吗?你看这两双布鞋,就是两个80后MM拿来的,说国外就流行帆布鞋什么的。”

“来修的年轻人多不多?不多的,十个里面有一个吧,不过,原来不大有的,现在多起来了。”

“现在来修皮鞋的大伯大妈多起来了。”边上一位好事的老太补充:我们穿了大半辈子的布鞋,年纪大了也要抓紧摩登一回,倒是家里的儿女说穿皮鞋脚趾头疼啊疼煞,布鞋又新潮又舒服,去买什么保暖鞋了。

修得最多,一家13双

原来一天修三四双,钱师傅优哉游哉,修完了鞋看看报逗逗小孙子,其乐无穷;现在再去看看,报纸积压一大摞,小孙子蹦来蹦去,钱师傅就是不理,怎么了?鞋子成堆等着修呢。每次保底五六双,最多的时候12双,清闲日子是没了,问他累不?也没空跟记者比划了,他向鞋子努努嘴:鞋子第一!

至于鞋量为什么会增加,钱师傅自有一番看法:前面提过的小青年,人不多,修的鞋不少,一次拿个两双三双一起来修,是常事。干吗这么积极修鞋?这不金融海啸嘛,钱师傅手指点点报纸。物价上涨了,年轻人也有所“收敛”,懂得节约了,看看还能穿的,那就修修吧。再加上老爸老妈鞋摊子跑得勤,耳濡目染,看到旧鞋子,脚步也会“情不自禁”往鞋摊挪了。白发黑发都光顾钱师傅摊子,最多的一家,修了13双!

“老年人修鞋,要求不高,底子断了补个底,鞋帮脱胶了黏个帮,简单得很。倒是年轻人,要求很高。什么尖头的要改圆头的,高筒靴改成短靴,我都叫他们去另请高明。”

现在一双鞋修几次?“都是一次,这似乎是大家的共识。再修就没意思了,又不是没银子。”老钱如是说。

(也算说明:老钱是一位聋哑人,有热心人士请来一位手语老师帮忙采访,偏偏是个80后的特别时尚的MM,翻译出来的东西有时候比较无厘头,我不懂手语,也只好如此了。——同样的东西,请不同的人来翻译,翻译出来的东西就不一样,他们会加上自己的注解,我想,老钱他也从自己的视角给这个飞速的时代加了自己的注解。)